本文集是对我自己刚写完的书《目的与手段》的一系列补遗,这些文章有些在这本书中无处可嵌入了,而有些则是在写完后实在往里加不进去,否则就乱了排版了。本书的完整版可以先期待一下,虽然我写好了,但是在publish上遇到了不少问题。

关于自主性

我在这本书里讲到,人分为两种自主性:实践理性上所必然拥有的自主性和行为上的自主性。前者是一种自发产生目的的必然保证的自主性,即使奴隶都具有这种自主性。而后者则是一种行为动机上的自主性,也就是说,当且仅当我做出这个行为的原因不是因为如果我不做这个行为就会来自外人的行为造成的给我的痛苦时,我的这个行为才具有自主性。

我在这本书中区分了尊重和服从的两个概念,强调自主性行为是尊重行为的前提,而非自主性行为构成了服从的基础。这种区分也必然使得尊重行为不一定会使得尊重的宾词幸福,但服从行为一定会使得服从的宾词幸福。这是因为,服从是一个和服从的宾词的行为有关的行为,而这个宾词的行为一定是与宾词的幸福具有必然联系的(如果我们假设行为与幸福是挂钩的话)。因此,服从一定让服从者幸福,但是尊重不一定让被尊重者幸福。因为尊重是纯粹的自发行为,与客体感受毫无关系。尊重不是考虑他人感受,服从才是。

关于黑色星期一与异化

(1)

21世纪的人们总是在忧虑着,这实则是一种自我异化。我在《目的与手段》中写到:“资本主义的异化是无孔不入的,生产者在生产的时候,它生产成果被异化了,在闲暇的时候,也被异化了。”的确,但我想在这里加的一点是,我们常说的黑色星期一也是一种思想上的异化。我们来详细阐释一下吧。

“

细雨如烟,天空布满低垂的云

地铁内拥挤不已,我却感觉格外孤单

查看手机,信息铺天盖地

工作的压力,让人难以呼吸

短视频在屏幕上流转

笑声和音乐,是躲避现实的空间

每一个点赞,每一个分享

是我与世界,微弱的连线

雨点沿着窗下,每一滴都映照着心情

每个通勤者都有自己的故事在进行

在这同一片雨中,我们的路径交错

共同承受着这段旅程

直到坐在工位

地铁窗外的光线忽明忽暗

在这烟雨的早晨

我渴望找到希望的光线

即使是短暂,也好过无尽的重复和等待

”

这是我的一个朋友写的一首歌,至今我还时刻难以忘记。21世纪资本主义无不在映射着马克思在200年前的那几句:“无产阶级们由于日益受到异化,他们所生产的商品离他们越来越远,他们看不见自己的劳动成果,任由他们在市场上飘来飘去”、“异化使得工人与工人之间的关系变得越来越远”、“反抗的工人所失去的只有枷锁”。

这种异化最简单的表现形式就是签到机制和监管机制。那些工作者们前为了填上那一张张的签到表而跑来跑去,他们这么做最朴素的理由就是,“如果不签到就会挨罚,进而被克扣工资。”的确,打工者从来不是什么以工作本身的热爱为目的的,少了一分钱他们都不会来。这是什么?这就是异化。而这种异化的最惨烈、最虚伪的形式就是连“不签到”到“克扣工资”的因果关系都没有了,他们甚至会表现出一种虚伪的“热爱工作”的意识形态来。这意味着,他们热爱着自己的本职工作,但这种热爱却是麻木的。为什么呢?因为这种热爱只不过是对曾经被异化这个习惯的一种确认。我们看看如何戳穿这些“热爱工作者”吧。如果你问他,你为什么要熬夜赶稿?他的回答是,“因为我热爱我的工作”。我再问,“如果不赶稿,你会有什么后果呢?”(问这个是为了检测赶稿行为的自主性)。他的回答是,“我是一个拥有自主性的人,我赶稿是因为我真的喜欢这份工作,而和工资无关,你这个精致的利己主义者。”

如果这样子对答到这里,那么一切还说得过去,我们能说一个行为上具有自主性的人什么呢?难道要通过强制他不赶稿而剥夺他的行为的自主性吗?但是,当再问他“如果明年拿不到工资,或者是工资的数量不确定,你还会来吗?”时,他马上不吱声了。

我们看看这种“热爱劳动”的意识形态吧,他们是有多么的虚伪!马克思说的有道理,文化作为上层建筑之一,遮盖了经济地位上的生产关系,使得人们“批判地接受对自己的奴役”(按照阿尔都塞的行话)

(2)

关于党员工作被异化的问题是中国共产党一直在尝试解决但仍然没有真正解决的问题。我们看见了大量的党员的自我批判与反思是如何通过不断地变换模板来完成的。他们每年的自我反思都是“不够结合实践、学习不够深入、与人民群众的联系不够深入”。说白了,还是在重复着之前的中共领导人的批判,自己一点也没学到什么,而共产党的对于这些批判、反思的审稿人呢?对这种事情也是很了解的,但是却有一种不闻不问的态度。因为他们对自己手底下的这些“自我批判家”所面临的异化情况是很了解的:这些收稿人也知道,这些自我批判基本上都是被迫写的,没一个人会诉诸实践,而强迫他们“真心地”改又显得“不懂得人情世故”。我认识一个党员,在入党十年以来一直都只是把去年的自我批判稿变变语言形式,又重新批判了自己,但什么也没改。这是什么?难道不是异化吗?在现代,就连入党这个本应该是反异化的行为都被异化了。这些中年的共产党员,把在党中写材料视为一种强制性的工作,而丝毫不考虑自己熬夜写废话的任何意义:这难道不是一种新的异化吗?甚至有些党员,入党完全是为了好爬上公务员的路线。这些人心中的入党的异化更为明显,比那些满怀激情地入党的人要惨多了。

那么,这种痛苦的情况还有个解决方案吗?有的有的,不同的学派提出了不同的解决方案。

自由主义解决方案

自由主义的核心精神就是一种不确定性,这种不确定性使得人人都有机会通过开拓新的市场,这个新的市场可以满足更多人的需求,使得更多人用手中的钞票作为选票来给他们投票。在自由主义的叙事里,自由主义革命家们消灭了那些世世代代可以无限地享受荣华富贵的贵族们,而让所有的资本家在一个随时面临危险的环境中。任何资本家都独霸不了市场,稍微没有满足了需求就会被踢出市场。我们不难发现20世纪许多牛气哄哄、不可一世的大企业由于失去了满足人们需求的能力而被无情地踢出了博弈。

同时,自由主义大力宣扬行为的自主性,因为他给人以一种希望,他的平等准入原则告诉人们,只要你满足了需求,无论你是富二代还是穷二代,都有飞升的机会。有人曾经反驳过这些,说自由主义中只有富二代才能成功。的确,父母的财富为下一代的冒险提供了更多的可能性,但自由主义的阶级流动性使得富二代和穷二代同样需要潜心地研究市场:如果富二代研究失败了,那么他会亏得一败涂地,如果穷二代研究成功了,那么他能瞬间爬上好几个台阶。自由主义的原则告诉人们:如果挤地铁挤够了,通过可悲的线性收入攒够了足够的资本了,就去开创自己的公司吧!去抓住更多的机会吧!市场才不管你是从哪里来的!

自由主义的黄昏

然而,在21世纪,有两种新的势力出现使得自由主义原本的价值被冲淡了:保护主义和监视资本主义。保护主义分为对于国内某些特定市场的相对于其他新加入的竞争者的保护和国内市场相对于国外资本的保护。前者也有几个细分:社会主义下的保护(即国有资本)和资本主义下的保护(即在保证私有制的情况下对于一些私有资本的保护)。在社会主义制度下,国家通过国有化一些资本使得他可以人为地控制商品的价格。而这种社会主义控制使得赚到的钱归国家所有而不归个体所有。在后者,则是国家无权直接对这些资本的使用指手画脚,但是却通过纯粹地为竞争设下篱笆从而使得其他竞争者无法加入。这两种情况都是对自由主义的反驳。但前者相对更可接受一些(因为从垄断中谋取暴利的至少是国家,而国家,至少从名义上,是所有人的财产)。而后者则绝对是不可接受的。在我看来,通过国家的手段保护国内一些特定企业的市场完全是旧贵族制重新猖獗的表现!只不过曾经那些世袭贵族被替换成了那些被垄断保护起来的资本家们罢了。

对于国内市场的保护永远具有固步自封的特征,这是必然的。因为他会使得那些坐享垄断利润的人没有动力再拿着放大镜看着市场上的需求,使得市场中的需求常常无法被满足。

对于保护国内市场而言,我无法公正地做出评价,第一个原因是他超出了我批判的射程(他所保护的对象并不是一些资本家,而是所有国内的资本家),第二个原因是我尚未储备足够的国际贸易的知识。

监视资本主义,则更加地邪恶。监视资本主义尝试通过收集用户数据来分析用户的爱好,从而使得市场需求透明化。随便举个例子,亚马逊是知道你喜欢买什么的,而你喜欢买的东西表现为需求。因此,亚马逊公司知道所有买者的需求,并人为地在利润的驱动下扩大需求从而为自己赢得垄断地位。而另外一些没有这些需求数据的公司则会常常落败。哈耶克所说提出的最重要的一个论点就是市场的不可知性,也就是市场作为一种涌现出来的秩序,其中的各种知识是不为人所知的。这些知识就包括了需求知识。但是监视资本主义又似乎取消了这个前提,使得市场变得完全可知了。

监视资本主义的另一个后果就是,他通过一种消费主义的意识形态,使得人们的需求被人工地伪造了。比如,公司会利用自己的财富为社会创造出一种景观来,并告诉人们:”你的这个社会地位就应该买我们的产品!“说什么自己公司的产品是“女人专用”、“儿童专用”、“给狗狗除毛专用”。在我看来,这些炒作使得人们的思想,即需求被像狗一样牵着鼻子走了。在我看来,没有什么是“给狗狗除毛专用”的,除了电锯和浓硫酸之外。也就是说,在利润的驱动下,这些公司不再是做一个需求的接受者,而是创造者了,其创造的方式就是人为制作需求。

无产阶级革命

无产阶级革命是解决上述问题的另一条路径,也是在本书的“百年之争”这一章下面的“社会主义行得通吗?”所重点聚焦的话题。说实话,我对列宁主义持怀疑态度,因为从实践上,苏联作为第一个实行列宁主义的国家,在言论自由(甚至是无产阶级的言论自由)上是很差的。到最后,无产阶级专政国家的作用从马克思说的“无产阶级对资产阶级的专政”到“执政党对一切反对声音的专政”。这源于列宁在《怎么办?》中所提出的几个新国家的构思方案,包括一个组织严密的无产阶级先锋队政党、镇压反革命力量、巩固社会主义制度等。但是,列宁主义假设建设社会主义制度只具有一种可能性,从而这种“反革命力量”甚至有可能是社会主义建设的力量。比如对于布尔什维克政党所提出的经济政策的不满会被视为“反革命力量”所镇压,甚至是暴力镇压。

从苏联的实践中,我发现很重要的一点就是整个国家丧失法治并转向了人治,而这种转变的一个重要表现就是我在这本书中讲到的“行为表”的丧失。他使得“旅店老板”在“秦孝公”公然违法的情况下也不敢提出异议,因为他害怕提出后会被枪决。如果说无产阶级革命推翻了资产阶级的迂腐的法权思想后建立起的是一个人治社会,那么我是坚决反对革命的。相反,革命的最终目的一定是建立一个新的行为表,而这个行为表所对应的可以是一种新的阶级利益。而一旦这行为表遭到破坏,那么革命就丧失了他的任何进步含义了。

精神分析

本人只在我哲学老师的课上做过一次精神分析,也在《赛博朋克2077》中做过一次,但我对他是很厌恶的。在我看来(当然是非常非常偏见的,当笑话听就行),精神分析告诉你:因为你吃薯条喜欢把番茄酱均匀地抹在每一个薯条身上,所以你是一个崇尚结果平等的人,所以你是一个社会主义者。

国家的思想控制

在本书的“往日之影”的末尾“21世纪重要悖论”中,我明确地表达了“国家是否应然具有官方意识形态”是一个21世纪的重要悖论的观点。这与另一个悖论——言论自由是息息相关的。这是因为,任何被剥夺言论自由的人一定是不符合官方意识形态的,所以对于言论自由的剥夺的前提就是官方意识形态的存在。

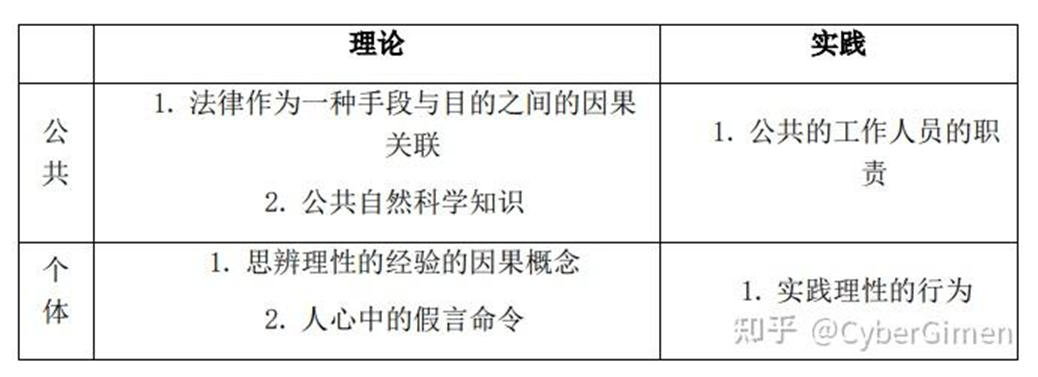

但我在书中的论述犯了不少错误,尤其是我混淆了公共理论和公共实践之间的区别:

事实上,我是同意剥夺言论自由的,甚至鄙视那些言论自由的不负责任的鼓吹者(我在这本书中的言论自由的悖论的论述依然有问题,因为“任何思想都应该被尊重,那些反对这句话的除外”这句源于卡尔·波普尔的话犯下了范畴错误的罪行,因为思想是一个理论的,而“反对言论自由”是一个实践的东西)而剥夺言论自由作为公共的一种实践必须符合公共理论层面中的法律的概念,也就是说剥夺言论自由必须是可预测的(这一部分的论述我前几天才补上,但是想大动之前的论述已经来不及了)

今天先聊到这里吧,我之后还会继续补遗。

Leave a Reply