关于对功利主义的误解

我在这本书里主要延续了自边沁以来的幸福的可计算原则,这会导致一些人误认为我推崇功利主义。古典功利主义虽然推崇幸福的可计算性,但是他却错误地假定这种计算可以被外界测量,也就是说,他尝试通过一种客观的测量来测量公民的幸福度并通过计算其强度、延续程度等指标(按照边沁在《论道德与立法的基础》中提出的)来保证政策的最大化幸福。但是这种做法是家长主义的,除了我们自己,没有人比我们自己更知道什么东西更能让我们幸福:关于幸福的知识是储存在每一个人的实践理性和思辨理性中的。功利主义的这个致命的假设将导致他的“科学政策”不是增加了而是减少了人们的幸福。因此,对于幸福的计算主体应该是社会中的个人而不是一个异化于个人的集体。

人想要做出行为,必须要进行详细地主观计算,但这种计算是基于序数的。我在这本书中错误地假设了幸福计算的原则是一种可以被量化的东西。但实际上我们脑海中,在一个特定情形下,我们只能对不同的行为所对应的幸福做出一个序数的直观感受并做那最让我幸福的行为。

有人说,“人权不可以被计算,因为他是无价的,牺牲五个人不能比牺牲一个人造成的总体幸福更差,因此幸福计算不能用于决定”。的确,我对此完全同意,因此我的幸福的可计算原则只是必然地给予个人的,幸福的感受主体一定是行为主体的第一人称经验,且幸福计算的主体是我,幸福的感受主体也是我。而通过献祭五个人换来一个人的这个过程在尝试对他人的幸福进行客观计算。幸福计算的主体是我,但是幸福的感受主体却不是我。(这是我真正要补充的一点,也是为什么我不同意总体幸福的客观计算的原因)

在公共领域的政策必须将普遍立法的概念放置在公共幸福之前。这是因为,普遍立法的概念使得人们的生活具有很高的确定性。具体而言,在我心中,法治体现为一种行为表,这个行为表的每一行都表现了不同的情形下不同行为到其是否合法的映射。这个行为表给人们提供了一种确定性,他告诉人们,在什么情景下,做什么行为必然地会不会受到惩罚。而在什么情景下,做什么行为必然地会受到惩罚。这种确定性告诉人们:放心地做这个行为吧,你如果做了,不会因为我们以幸福的名义对你实施惩罚。因此,法治社会与功利主义社会是完全不相容的,在功利主义的语境体系下,这种行为表是不可能被正确地建立起来的,因为任何行为如果从其后果来判断其是否造成了幸福的话,那么当这个行为被做出时,他是否犯罪是不可知的。我今天杀人,因为杀人给整体减少了幸福所以遭到惩罚,我明天杀人,就因为杀人给整体增加了幸福而没有遭到惩罚。

还有人(尤其是一些康德主义者),说“人是目的,不是手段”。并指责我当我的个人幸福计算的计算主体和幸福主体都是我时,我把我的所有的周围的环境都当成实现我的幸福这个目的的手段了,并把周围的人当作动物来看待而忽略了他们的人格尊严。这些人估计对博弈论一无所知。他们忽略的一点是,人既是目的,也是手段。当我为了增加我的幸福而尝试把他们当作手段时,他们也把我当实现他们幸福的手段了。(在这一点上,虽然我不愿意承认,我们甚至可以说奴隶对于主人而言,既是目的,也是手段)因此,每一个必然地是目的的人之间互相视对方为手段,并通过一个社会博弈的过程来增加自己的幸福。

关于金钱与幸福的关系

我在这本书中提出了我给予动态规划算法来处理的财富量与幸福之间的关系。我指出,假设现在有n个物品,第i个物品的价格是w[i],购买他带来的幸福是v[i],那么我现在有W元,那么动态规划可以告诉我,我如何通过这W元来购买这n个物品使得他们带给我的幸福最大。为了加入边际效益递减的成分,我在这里面还加入了一个递减的量,具体而言,就是对于一个物品,我购买的越多,每一个新增的购买的物品带给我的幸福越少。而我画了一张图,横坐标是每一个W的可能性,纵坐标是通过算法计算出来的幸福最大值。

但我现在看看我这一部分的论证仍然不够完善。因为我错误地假设人的购买行为中的几个商品之间是独立的。而人作为一个高度非线性的系统从来没有什么独立的概念。具体而言,按照我的模型,在我购买了三个第一个商品后,第三个商品的购买的幸福值是不变的。然而这在现实中不可能发生。比如,在我购买了三碗方便面后就会对自热米饭降低欲望。因此,只有完全满足不同需求的商品之间的幸福值才是独立的。比如对卫生巾的购买和泡面的购买。

因此,我还需要在动态规划模型中加入商品的替代性这一变量,具体算法我还没有想出来。

对于我在这一部分的论述的一个误解是,我把幸福作为商品的固有属性了。但是幸福作为商品的价值从来不是商品的固有属性。说什么商品具有客观的价值的是从亚当·斯密到大卫·李嘉图再到卡尔·马克思后的经济学家的一直犯下的一个错误(对于这个错误的具体阐述在这本书的“社会主义行得通吗?”中的“按劳分配与市场的矛盾性”)因此,当我说v[i]时,我指的是他的获得带给我的纯粹主观的幸福,每一个人眼中的v[i]都不一样。

关于消极性民主

很多人都在质疑民主的可能性,认为现在的人对于民主参与越来越没兴趣了,甚至在所谓的民主选举的情况中,对选举的几个目标都不认识。民主逐渐地退出了他原来被赋予的意义。那么,在21世纪,民主还有用吗?

人们之所以发出这种感叹,是因为他们把民主片面地理解为了民主决策了。就民主的原始形式而不是现代形式而言,他原本的目的是使得民主决策的内容符合大多数人的意愿,而基于这个目的,其对应的手段包括了直接民主(如卢梭的公共意志)和代议制民主(如J.S.缪勒),他们都旨在尽可能地表达民意。前者适合一些小型团体的民主,后者适合一些大型的团体,甚至是国家。

我们只要铭记了民主仅仅是一种手段而非目的,很多民主的悖论就可以解决了。在我看来,真正的民主是一种消极性民主,他强调的不是一个决策被制定时是否采纳了公共意见,而是在于这个决策被制定后是否接纳公共的批评。因为只有不断地批评才能对公共意见去伪存真。民众热情地选举出了希特勒,但是希特勒上台后又对异见者进行打压,使得批评意见在纳粹德国无法被表达,这就是消极性民主丧失的后果。

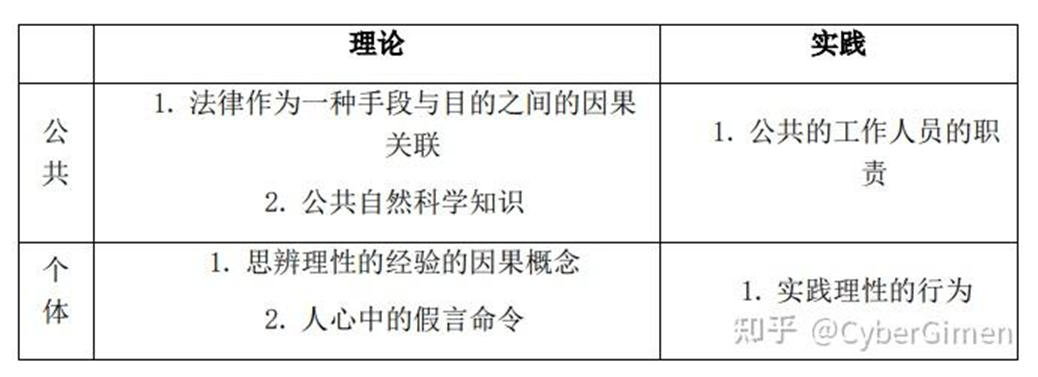

我从来都认为,否定权比肯定权更重要,就像波普尔所说的那样,指出科学理论的错误就是在增加这个科学理论的正确性。我在这里面指出法律是一种手段,其与目的的经验性因果法则是一种公共知识,而这种公共知识可以被简单的市民生活的经验所证伪。人们可以自由地说,他们遵守的法律无法服务于他原本应该服务的目的了,并指出这种公共知识的错误。但是,需要指出的是,如果他要对普遍立法提出批评,他必须假定,如果他提出了这个批评并得到了修改,那么在未来的任何时刻的所有人都应该得到遵守,除非他证明了自己的差异性对于这种手段-目的的因果关系的一种限制。而这种差异性引发了法治下的特权概念。也就是说,我们经常发现法律在某些情况下是对差异情况的一种确认——男生不能进女厕所,女生不能进男厕所就是个例子。而这种差异情况想要被证明为合理的,必须假定,第一,差异的双方都对这法律同意。比如厕所问题上,男生和女生都对这一项规定是同意的。第二,这种差异的存在比不存在更能实现目的。还是回到厕所问题上,如果这项“厕所歧视法则”的目的是“保护男生的隐私、保护女生的隐私”,那么如果这种差异性对待不存在,说男生和女生可以在一个厕所中上的话,那么他无法达成这个目的。而这种手段:“厕所对性别的差异化对待”到目的:“保护男生的隐私、保护女生的隐私”是男女双方共同具备的。

权力意志

在这本书中,我对尼采的权力意志提出了猛烈的批评,说是“让狄奥尼索斯们发疯去吧!”(这个表述源于列宁的“让那些资产阶级们发疯去吧!”)。我这里需要澄清的是,我反对的是尼采的酒神精神,但不否定他的自我创造的过程。

在我看来,酒神精神是完全反社会的,一个人可以重估社会中的各种被给定的价值并创造出新的价值,但是这“新的价值”必定是一种新的社会合作的价值,而不是一种随着查拉图斯特拉上山的价值。如果只是想一个人上山听查拉图斯特拉布道的话,那么就让他去吧!脱离社会是绝对没有好处的。因为社会的出现,虽然伴随着“超我”的出现,并伴随着对于本我的压制,但是他一定是增加了幸福而不是减少了幸福。按照卢梭的观点,在自然状态这种只服从本能的状态下,人们的幸福的限制是自己的自然力量,而在社会契约状态下,虽然人们的社会契约给自己的约束使得自己的本能得到了抑制,但是人们却从社会合作中得到了跟多的幸福。相反,只有日神精神,这种理性的精神,这种每个人对于自己幸福的严谨的计算才可以使得社会合作成为可能。

酒神精神在国家建构上没有什么好处,因为他所给予的不是法律面前人人平等,而是优生学和歧视,他带给人们的是一种仇恨而不是法治。尼采管什么怜悯、善良、对于平等的增加叫“奴隶道德”,并指出这种基督教给人们强加的价值必须被重估,在这之后,人们就能从不堪重负的骆驼变成了新生的婴儿了。而怜悯与善良正是我们社会所建构的基础,也是法治社会的基础。对这些基本价值的重估只会使得社会向着危险的方向越走越远。

我所说的只是,对于社会价值的重估是必要的,但是,我们创造的新的价值只能是社会合作的价值,这种价值是基于法治、平等、民主、怜悯上的。

尼采的权力意志启迪了我在这本书里面提到的自主性理论。他是一种自我创造的意志,也是超人得以存在的前提。既然我们上半部分已经提到了,对于价值的重估仅仅是用一种社会价值代替了另一种社会价值,而社会意味着与人进行打交道,就必然要受制于人,那么人在社会中似乎真的是就没有自主性了,那么该怎么办呢?真的只有躲到山上去才能成为一个有自主性的人了吗?

为了调和社会中的受制于人的必然性和自主性在社会中实践的必然性,我在本书中指出行为上的自主性源于“我做这个行为不是源于我恐惧不做这个行为他人的行为带给我的恐惧”。而创造行为,作为价值的创造者,虽然对于创造的判断是社会的,但当我产生创造的行为时,我的初心并不是恐惧我不创造的话他人的行为带给我的恶劣影响而去做的,我只需潜心研究我的在社会中的创造行为是否更能满足需求去做的。没人逼着我去创造。这就是我对这个问题的解答。